编者按:

近日,电影《南京照相馆》的上映,让那段沉痛的历史再次引发广泛关注。剧中主人公冒死保存日军暴行证据的故事,在历史上有着真实的经历——1937年南京大屠杀期间,年仅16岁的罗瑾在南京“上海照相馆”当学徒时,冒险保存了日军屠杀中国同胞的血证照片,这些照片成为战后审判战犯的关键证据。战后,罗瑾定居福建大田,经营“上海照相馆”。1995年,在纪念抗日战争胜利50周年之际,《福建党史月刊》刊发了刘志坚、华满荣撰写的《罗瑾及其收藏的血证》一文,详细向公众披露了这位大田老人守护历史真相的感人故事。罗瑾的勇气与坚持,不仅是个人良知的彰显,更是民族记忆的守护。在《南京照相馆》引发热议之际,我们更应铭记像罗瑾这样的普通人如何以微小之力捍卫正义。历史不容忘却,真相不容篡改。愿这部作品与真实的历史交织,唤起更多人对和平的珍视与对历史的敬畏。

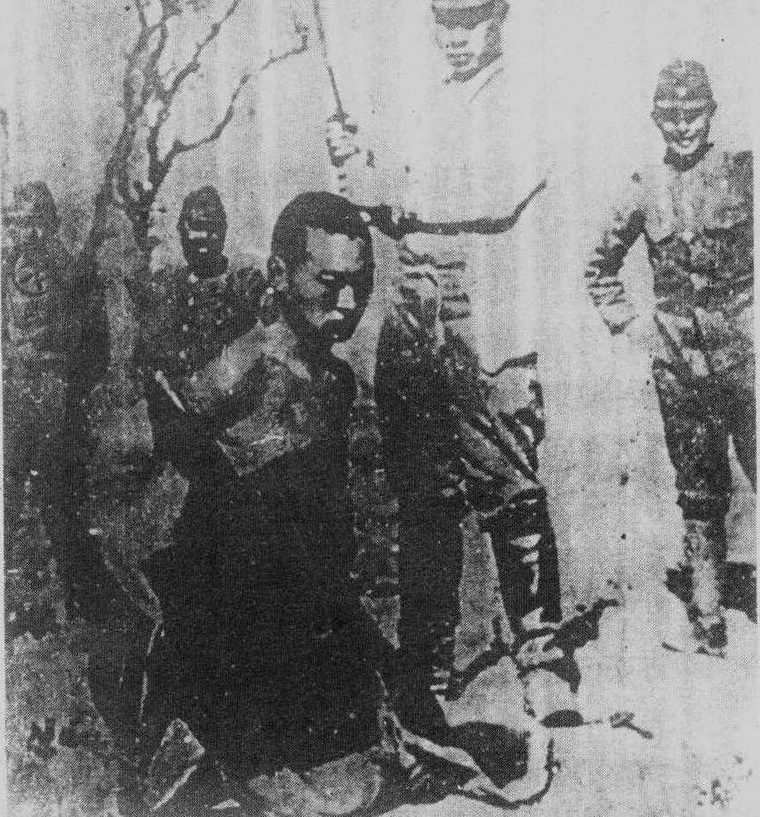

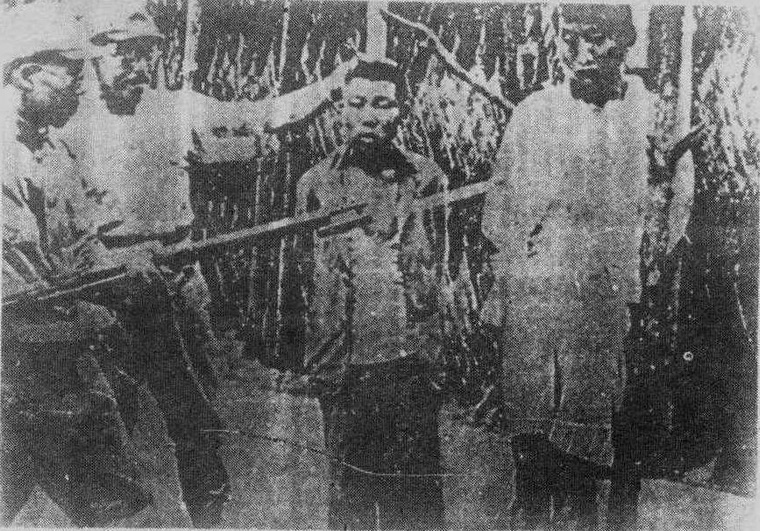

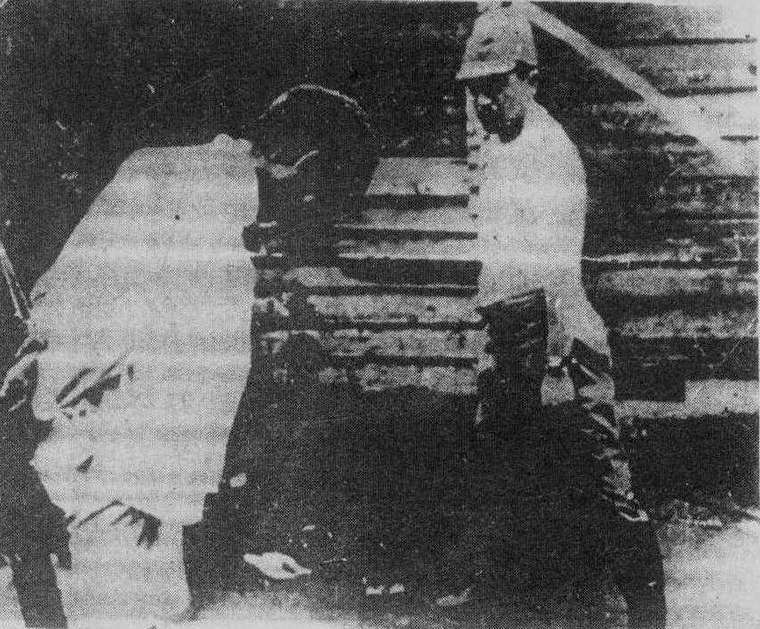

1937年12月,日寇在占领南京后施行大屠杀,30余万中国人死于非命。当时,屠刀之下,演就了灭绝人性的人间大悲剧。年仅16岁的罗瑾冒着生命危险,收藏了日寇杀害中国人的现场照片——那些企图否认这一事实的人无法抵赖的铁证。1947年3月,中国审判侵华日军主犯——会攻南京的日军第六师团师团长谷寿夫时,一位叫吴旋的中国人出示了一本署名为罗瑾的相册。16幅日军砍杀中国人的现场照片逼使这个战犯低下了头。罗瑾现年73岁,是大田县“上海照相馆”的老板,对往事记忆犹新。当时,他在南京的“上海照相馆”当学徒。一天上午,一个日少尉军官拿了两个“樱花”胶卷到照相馆冲洗照片。罗瑾看见拍的多是日军惨杀中国人的现场照片,在气愤之余就每片都多洗印一张,留下这活生生的血证。他一共多洗了30多张,后来把不清楚的及实在惨不忍睹和不堪入目的烧了,只选留了16张,小心地贴在一个本子上,并在封面上画了一个血淋淋的心脏和一把滴血的刺刀,右边写了一个“颤抖”的正方形“耻”字。

1940年5月,罗瑾参加了汪伪政府的警卫旅直属通讯队。他把相册藏在自己的床板下。在新兵二团训练班毕业时,因汪精卫要亲临典礼,所以四处搜查嫌疑分子。罗瑾害怕搜查到通讯队,便把相册转移到伙房边上的厕所。他在厕所砖墙上掏了一个洞,把相册用布包好装进洞里,再涂上与墙壁近色的泥巴。

一个星期后,他想取出相册,利用假期把它转回家里妥藏。谁知相册不翼而飞,墙上只留了一个空洞。罗瑾出了一身冷汗,回家偷偷跟义兄卢甦国(地下党员)透露这个秘密,卢吓了一跳,通过关系向通讯队队长请了长假,让罗瑾到安徽马家桥亲戚家避难。此后,罗瑾再也没有回通讯队,也不知相册究竟被谁取走。

日月流逝,50年弹指一挥间。1990年夏天,罗瑾在南京的一位朋友的儿子到大田看望他,这位年轻人突然问道:“你有没有保存过一本南京大屠杀的相册?”老罗一惊,忙问:“你怎么知道有这本相册?”年轻人告诉他,南京江东门外建了一座大屠杀死难同胞纪念馆,馆里陈列的照片中就有他保存的照片。

1993年10月,罗瑾带着孙子、孙媳来到了久别的南京城,在纪念馆的陈列室里,他一眼认出了4张熟悉的照片,激动之际,他脱口喊出:“这些照片就是我几十年前冲洗保存的!”纪念馆资料部主任刘相云把罗瑾请进接待室,老罗讲述了自己当年冲洗、收藏照片的经过,并提笔画出了相册封面的图案。刘相云欣喜万分,连声说:“太好了!太好了!”后来,拍了录像留作资料,还请老罗写一份回忆录。

吴旋当年也在汪伪政府的警卫旅直属通讯队,上厕时发现墙壁有异样,便挖出了相册。在日寇投降后,他将相册交给了南京当局。这本相册在审判战犯佐证后,收藏于日军大屠杀死难同胞纪念馆。

▲罗瑾(中)与本文作者合影

我们在1994年12月22日专访了罗瑾,据他说,江苏省电视台与南京纪念馆联合拍一部反映日本在南京大屠杀的片子,曾派人到大田找到他,了解当年的情况,还给他录了像。

中央电视台十二集大型系列片《胜利》摄制组也于1995年元月来大田,对罗瑾老人进行了专访。