2007年8月福建省政府批准命名为第二批省级非物质文化遗产

遗产类别:民俗

申报地区:宁德市

屏南双溪元宵灯会历史悠久,起源于民间信仰与宗族祭祀活动。北宋时期就有香亭迎神、火龙祀福、靖姑斩蛇、城隍巡游等活动。明代起,双溪年年都举办元宵民俗活动。清初开县后,元宵灯会更是丰富多彩,主要内容有舞香火龙、舞白蛇灯、彩坪巡游、舞狮、花灯巡游等,还能聆听到来自宋朝的鼓亭音乐。

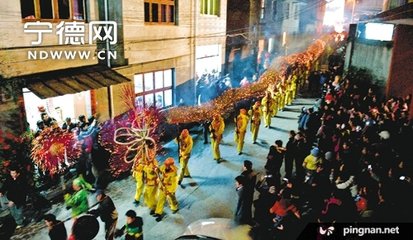

舞香火龙是当地闹元宵的传统节目。香火龙,总长约52米,由龙头、龙身、龙尾和龙珠四部分组成,其中骨架编制需用干稻草约500多公斤,用香20000余支。香火龙需八、九十名壮年轮流配合舞动。伴随着锣声鼓响,吞吐龙珠、上下翻腾、左右回旋,游龙惊凤,威风八面。此刻,香火星光闪闪,烟雾缭绕,檀香弥漫,在元宵灯会夜色烘托下,游龙栩栩如生。在每年的元宵节期间,为了庆祝丰收,祈求平安吉祥,期望神龙庇佑,都会舞起象征着吉祥如意、兴旺发达的火龙。火龙所到之处,家家户户都会燃放鞭炮,手捧一把香线与龙队交换香火,以示迎接龙的到来,象征着好运和一年的日子红红火火。最后,燃尽香火的龙身要放入村边的河里,寓“龙归大海”之意,祈求来年风调雨顺,五谷丰登,国泰民安。舞狮队,双溪的狮,高大威猛,据说它有中原文化的血统,也有闽越文化的影子,融合南北文化,独具特色,自明朝以来代代相传。自旧时起,古镇就分东、南、西、北四大城门而各奉一狮,每次亮相,暗地里都是互相较量,各自拿出看家本领一比高下。彩枰队,花车上几名十来岁的孩童,一副古典装扮,或执剑,或摇扇,或作揖,端坐于数枝细铁枝之上,神情自然……

双溪元宵灯会里,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,头排灯、香火龙、铁枝、狮队、花灯、鼓亭、高跷,长达千米的踩街长队在双溪古城内,沿着古街老巷,浩荡前行。

(资料来源:中国非遗网、《福建非物质文化遗产名录》、本委资料)